843. 버려야 먹는다 (8)

(2262) 버려야 먹는다-15

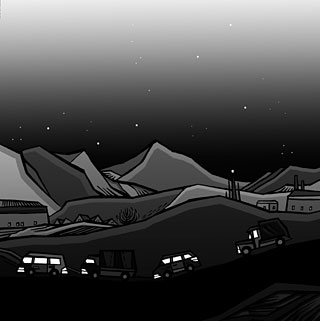

11시에 평양을 떠나 평안남도 덕천 근처의 신성이라는 작은 마을에 도착했을 때는

오후 7시 반이 되어 있었다.

평성과 순천, 개천을 거쳐 오는 도중에 잠깐씩 쉬긴 했어도 인민들과 접촉할 기회는 오지 않았다. 트럭 두 대에 기물과 식량, 사복 차림의 호위병 10여명을 싣고 승합차에는 김대성과 조철봉,

강영만이 탔으며 맨앞으로 경계용 승합차에 호위병 대여섯 명이 탄 차량 대열이다.

차 네 대는 모두 민간인 차량으로 위장을 한데다 경호원들도 갖가지의 민간인 차림을 해서

검문소마다 정지를 당했지만 금방 통과는 했다. 모두 호위총국 소속의 무역 일꾼으로

행세했기 때문이다. 만일 승합차 안에 탄 노동자 복장의 젊은이가 후계자인 지도자 동지라는

사실이 밝혀진다면 난리가 났을 것이다.

“오늘은 저기서 쉽시다.”

하고 어두워진 거리 끝을 눈으로 가리키며 김대성이 말했다.

방석을 깔았지만 쿠션도 좋지 않은 승합차 뒷좌석에서 8시간 가깝게 시달린 것이다.

강영만이 두말 않고 무전기를 꺼내더니 지시를 했고 차량 네 대는 신성 마을의 끝쪽 도로가

공터에 멈춰 섰다.

이곳은 평양특별시에서 동북쪽으로 1백여 킬로밖에 떨어지지 않는 곳이었는데 주위가

어두워져 있는데도 거리 주위의 건물 대부분은 불이 켜져 있지 않았다.

식당이 보이지도 않았으므로 트럭에서 취사도구를 내린 경호병들이 익숙하게 저녁 준비를 한다.

차에서 내린 김대성의 뒤를 따라 내리면서 강영만이 주저하며 말한다.

“김 선생. 턱천에 들어가시면 편히 쉴수 있으실 텐데요.”

“아닙니다.”

옆에는 조철봉뿐이었으므로 김대성이 웃음띤 얼굴로 대답했다.

“내가 호강하려고 떠난 것이 아닙니다. 앞으로 길가에서도 자고 산 위에서도 밥 먹을 겁니다.”

그러고는 김대성이 앞장서 불이 꺼진 커다란 단층 건물 앞으로 다가갔다.

뒤를 조철봉과 강영만이 따른다. 강영만은 50대 초반쯤의 마른 체격으로 후줄근한 점퍼 차림이다. 피부도 검은데다 침울한 표정이어서 꼭 먹고 사는데 지친 노동자 형색이었다.

앞장선 김대성이 건물 옆쪽 남장 앞에서 멈춰 섰으므로 조철봉과 강영만은 서둘러 다가갔다.

“너희들 여기서 뭐 하는 거야?”

하고 김대성이 묻는 소리가 들렸다. 김대성 옆으로 다가선 조철봉은 담장에 쪼그리고

붙어 앉은 두 아이를 보았다.

담장 그늘에 가려 조철봉은 보지도 못했다.

아이들은 겁에 질린 얼굴로 앞을 막아선 셋을 번갈아 보았는데 악취가 났다.

아이들의 옷에서 나는 냄새였다.

“말해, 너희들 뭐 하는 거야?”

이번에는 강영만이 조금 큰 소리로 물었는데 버릇이 붙어서 조철봉에게도 위압적으로 들렸다.

그러자 두 아이가 비틀거리며 일어섰다. 키가 1미터를 겨우 넘는 여자 아이와

그보다 손톱만큼 작은 남자 아이다.

“어무니 기다립니다.”

여자 아이가 겁에 질린 목소리로 말했다.

자세히 보니깐 둘은 손을 꼭 붙잡고 있다. 그때 김대성이 다시 묻는다.

“어무니 어디 갔는데?”

“모르갔시요”

“몰라?”

눈을 크게 뜬 김대성이 허리를 굽히고는 목소리를 부드럽게 했다.

“너, 몇 살이야?”

“열 살입니다.”

여자 아이가 가냘픈 목소리고 대답한다.

“제 동생은 여덟 살이야요.”

조철봉에게는 둘 다 일곱 살 아래로 보였다.

(2263) 버려야 먹는다-16 차를 주차시킨 공터로 남매를 데려온 김대성은 우선 저녁밥부터 먹인다. 남매는 흰 쌀밥에 고깃국을 보더니 두려움도 잊은 듯 그야말로 눈 깜박 하는 사이에 밥과 국을 깨끗하게 비웠다. 밥풀 하나 남아있지 않았다. 강영만이 머리를 젓는다. 승합차 옆쪽 땅바닥에 주저앉아 있는 그들 옆으로 마을의 보위부원으로 보이는 사내 둘이 소리치며 다가왔다가 경비병들에게 두들겨 맞고 쫓겨갔다. 호위총국 요원들의 야영지를 건드렸다가 당한 것이다. 그러나 내막을 다 알았다면 혼비백산했을 것이다. 대충 저녁을 먹고 난 김대성이 다시 남매한테로 돌아앉았다. 그때 동생은 식곤증이 왔는지 누나의 어깨에 머리를 기대고 잠이 들었다. 묻는 표정이었으므로 시선을 내린 강영만이 대답했다. 하루 두 끼 죽을 만들어 배부르게 먹을 수 있습니다.” 그래서 잠자코 듣기만 하던 조철봉이 박순희에게 물었다. 그래서 우린 풀은 안 먹습니다.”

“강 선생, 애들 밥 좀 더 주시오.”

남매가 밥을 먹는 동안 구경만 하면서 자신은 한 숟갈도 뜨지 않던 김대성이 말하자

“더 먹으면 죽습니다.”

“그게 무슨 말씀이오?”

“갑자기 먹으면 그렇게 됩니다.”

그러자 김대성도 더이상 말하지 않고 남매에게서 시선을 돌렸다.

“그런데 네 어무니가 어디 갔는지 모른다고 했는데, 그럼 언제 나간 거냐?”

김대성이 묻자 박순희라는 이름의 누나가 대답한다.

“밤이 네 개 지났습니다.”

“닷새 전이군, 너희 집은 어디냐?”

“여기서 멉니다. 우창리에서 삽니다.”

그러자 강영만이 재빠르게 지도를 펼치고는 플래시로 비쳐보이더니 말했다.

“남쪽으로 10㎞쯤 떨어진 마을입니다.”

머리를 돌린 김대성이 다시 묻는다.

“우창리에서 여긴 왜 온 거야?”

“어머니가 협동농장 창고 앞에서 기다리라고 했거든요.”

남매가 앉아있던 곳이 협동농장 창고의 담장이었다.

“그럼 언제부터 창고 앞에서 기다리고 있었던 거야?”

“그저께부터.”

“그저께부터 쭉 거기 있었던 거야?”

“예.”

“밥은 먹었고?”

“강냉이 네 개 가져와서 나눠 먹었습니다.”

그러자 심호흡을 한 김대성이 다시 묻는다.

“네 어무니는 왜 나간 거냐?”

“장사하러 나갔습니다.”

“왜?”

그러자 박순희가 머리를 기울이고 김대성을 보았다. 이상하다는 시늉이다.

“양식이 없거든요. 그래서 송이 두 개를 갖고 양곡 바꾸려고 나갔습니다.”

“송이 두 개?”

“예, 어무니가 산에서 겨우 찾았습니다.”

김대성이 머리를 돌려 강영만을 보았다.

“아마 묘향산맥 자락에서 송이를 두 개 딴 것 같습니다. 그걸 양곡으로 바꾸려고….”

“그걸로 양곡은 얼마나 바꿀 수 있소?”

호위총국 장군인 강영만이 알 리가 없었으므로 눈만 껌벅였을 때 박순희가 대신 대답했다.

“잘하면 쌀 2킬로 받는다고 했습니다.”

“쌀 2킬로.”

“예, 쌀 2킬로면 우리 세 식구가 열흘은 먹습니다.

이제 김대성은 눈만 껌벅인 채 입을 열지 않는다.

“네 아버지는 어디 계시냐?”

그러자 박순희가 바로 대답했다.

“제가 세 살 때 독풀을 먹고 죽었다고 합니다.

'소설방 > 강안남자' 카테고리의 다른 글

| 845. 버려야 먹는다 (10) (0) | 2014.10.10 |

|---|---|

| 844. 버려야 먹는다 (9) (0) | 2014.10.10 |

| 842. 버려야 먹는다 (7) (0) | 2014.10.10 |

| 841. 버려야 먹는다 (6) (0) | 2014.10.10 |

| 840. 버려야 먹는다 (5) (0) | 2014.10.10 |