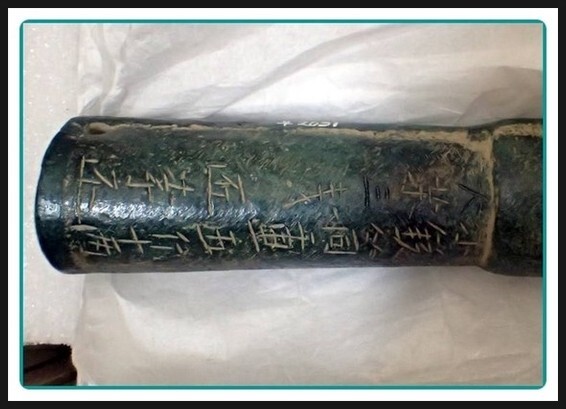

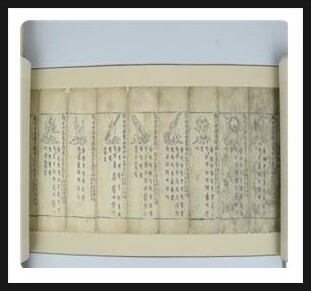

종 목 부산시 유형문화재 (제217호) 명 칭 소총통 (小銃筒) 분 류 유물 / 과학기술 / 무기병기류 / 무기무구류 수량/면적 1점 지 정 일 2021.01.27 소 재 지 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2 (장전동, 부산대학교) 박물관 시 대 조선시대 (1591년) 소 유 자 부산대학교 관 리 자 부산대학교 박물관 일반설명 부산대학교박물관 소장 소총통(小銃筒)은 제작연대가 1591년(선조 24년), 전체 길이는 76㎝, 구경 4.2㎝, 중량 3.3kg, 명문 ‘만력십구년십일월일 소총통 중오근십량 화약삼전 장이함(萬曆十九年十一月日 小銃筒 重五斤十兩 火藥三戔 匠李函)’이 새겨져 있다. 병부(柄部) · 약실부(藥室部) · 통신부(筒身部) 등이 하나로 주조된 형식으로, 통신부에 7개의 죽절(竹節)이 양..