|

종 목

|

보물 (제2248호)

|

|

명 칭

|

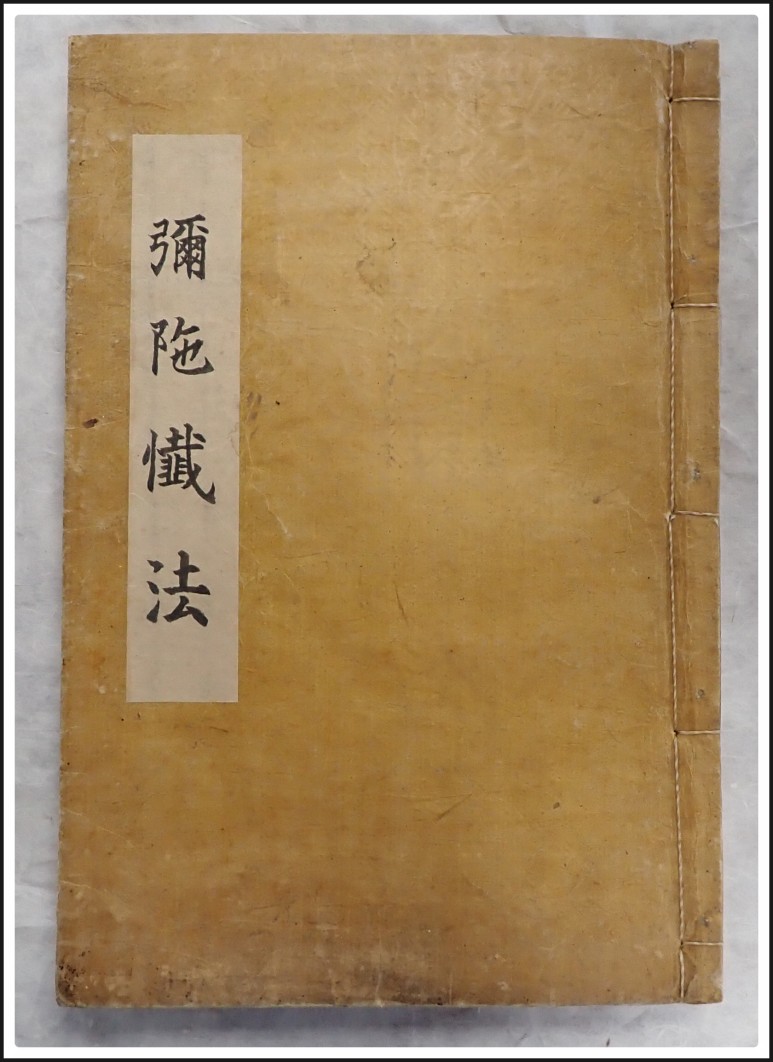

예념미타도량참법 권6∼10 (禮念彌陀道場懺法 卷六∼十)

|

|

분 류

|

기록유산 / 전적류 / 목판본

|

|

수량/면적

|

5권1책

|

|

지 정 일

|

2024.02.21

|

|

소 재 지

|

경상남도 거제시 신부로4길 40 (장승포동, 총명사)

|

|

시 대

|

1474년(조선 성종 5) 판각, 후인

|

|

소 유 자

|

대한불교조계종 총명사

|

|

관 리 자

|

대한불교조계종 총명사

|

|

문화재설명

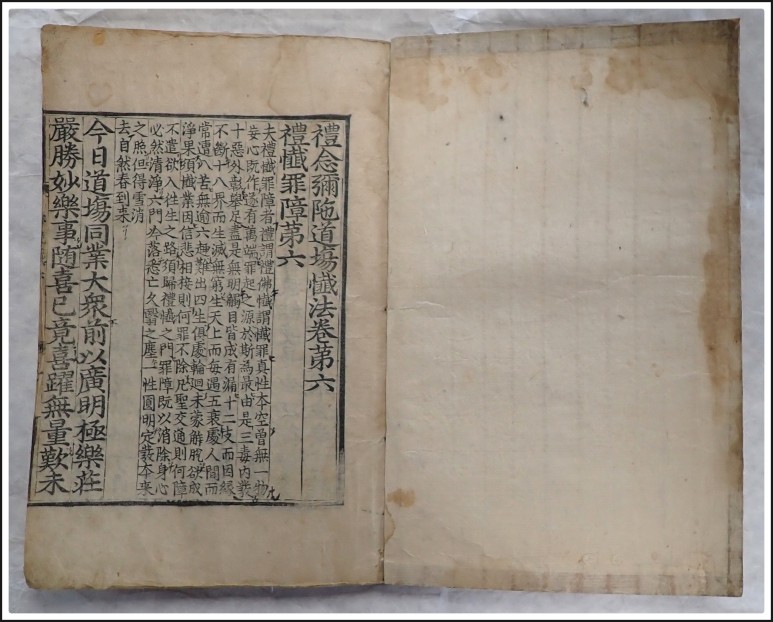

『예념미타도량참법(禮念彌陀道場懺法)』은 극락왕생을 기원하며 죄업을 참회하고 염불할 때 행하는 「귀의서방삼보(歸依西方三寶)」・「극락장엄(極樂莊嚴)」・「발원왕생(發願往生)」 등 13편의 의례 절차가 수록된 10권본의 불교 의식집이다. 왕자성(王子成)이 결집한 이 책은 ‘미타참(彌陀懺)’으로 약칭되기도 하며, ‘정토문(淨土文)’이라 불리기도 한다.

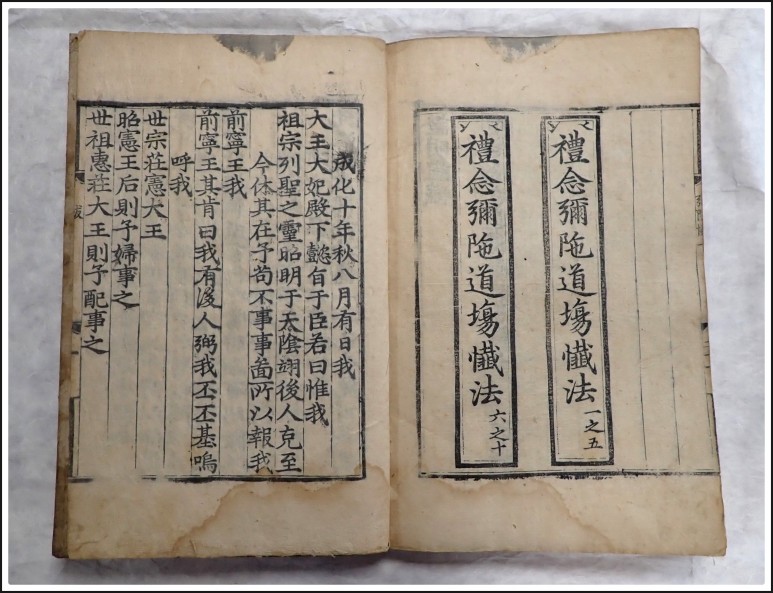

총명사 소장 예념미타도량참법 권6∼10의 표지는 후대에 개장되었으며 표제(表題)는 ‘미타참경(彌陀懺經)’이고 권수제(卷頭題)와 권미제(卷尾題)는 ‘예념미타도량참법(禮念彌陀道場懺法)’이다. 본문 전반에 묵서된 구결(口訣)이 있으며 특히 권말의 음의(音義)에는 한글로 음을 달아 놓았다. 권10 말미에 김수온(金守溫)의 「발문(跋文)」이 수록되어 있다. 이를 통해 1474년(성종 5) 성종 비 공혜왕후가 승하하자 그녀의 명복을 빌고 아울러 앞서 승하한 세종, 세종 비 소헌왕후, 세조 등 선왕과 왕비의 음덕을 기리기 위해 성임(成任)에게 명하여 『자비도량참법(慈悲道場懺法)』과 『예념미타도량참법(禮念彌陀道場懺法)』의 판하본(板下本)을 다시 쓰게 하여 판각한 사실을 알 수 있다.

「발문」 뒤에는 「시주질」이 이어지는데, 1474년(성종 5)의 다른 판본과 달리 다른 필체로 시주자가 추가로 새겨져 인출된 것이 확인된다. 이러한 점으로 볼 때 지정 대상 예념미타도량참법 권6∼10은 1474년(성종 5) 왕실 발원으로 간경도감에서 조성된 목판이 인경용으로 사용되어 오다가 그리 오래되지 않은 시기에 새로운 시주를 얻어 「시주질」을 수정・판각한 뒤 인출한 것임을 알 수 있다.

『예념미타도량참법』의 판본은 1376년(고려 우왕 2)의 것이 가장 앞서고, 조선에서는 왕실 주도하에 조성이 이루어진 1474년(성종 5) 간경도감판이 처음이며 두 번째는 1503년(조선 연산군 9) 해인사에서 조성이 이루어진 것이다. 총명사 소장 예념미타도량참법 권6∼10은 기존에 보물로 지정된 해인사판본보다 앞선 시기에 조성된 판본일 뿐 아니라 인쇄 상태 및 보존 상태가 우수하며 동일판본 중에서도 유일하게 제첨면이 포함되어 있는 것이 주목된다. 따라서 시주질의 추각, 간경도감판 제첨제 인출 등을 통해 간경도감판의 전래와 변화 양상을 살필 수 있다는 점에서 조선 전기 불교인쇄문화를 엿볼 수 있는 중요한 자료이다.

|

|

예념미타도량참법 권6∼10

'문화재 > 보물' 카테고리의 다른 글

| 보물 (제2251호) 완주 송광사 금강문 (0) | 2024.06.08 |

|---|---|

| 보물 (제2250호) 홍천 수타사 대적광전 (0) | 2024.06.08 |

| 보물 (제2247호) 예념미타도량참법 권6∼10 (0) | 2024.06.08 |

| 보물 (제2246호) 금강반야경소론찬요조현록 (0) | 2024.06.08 |

| 보물 (제2245호) ‘천수원’명 청동북 (0) | 2024.06.08 |