|

종 목

|

국보 (제345호)

|

|

명 칭

|

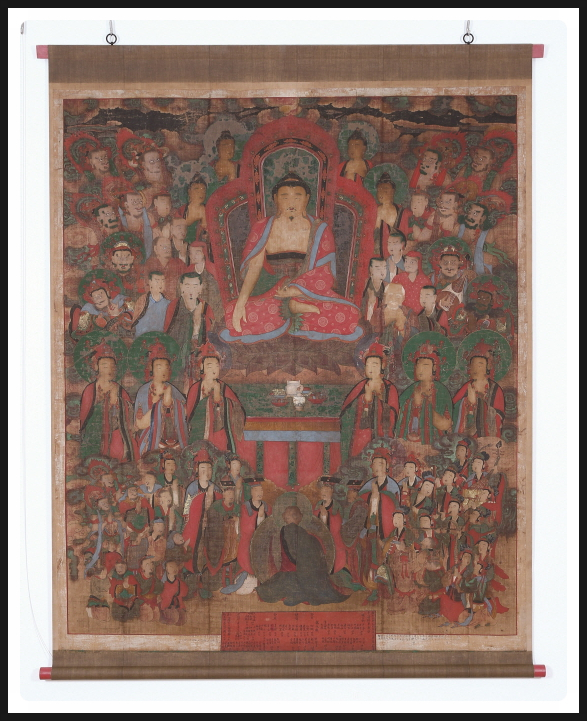

순천 송광사 영산회상도 및 팔상도 (順天 松廣寺 靈山會上圖 및 八相圖)

|

|

분 류

|

유물 / 불교회화 / 괘불화

|

|

수량/면적

|

9폭(영산회상도 1폭, 팔상도 8폭)

|

|

지 정 일

|

2024.05.27

|

|

소 재 지

|

전라남도 순천시 송광사안길 100 (송광면, 대한불교조계종 송광사)

|

|

시 대

|

1725년(조선 영조 1)

|

|

소 유 자

|

대한불교조계종 송광사

|

|

관 리 자

|

송광사성보박물관

|

|

문화재설명

순천 송광사 영산회상도 및 팔상도는 송광사 영산전에 봉안하기 위해 일괄로 제작한 불화로 영산회상도 1폭과 팔상도 8폭으로 구성되어 있다. 영산회상도 화기에 ‘영산회상(靈山會上)’과 같은 화제나 후불벽 봉안을 의미하는 ‘후불도(後佛圖)’ 대신 ‘팔상회(八相繪)’라는 용어를 사용해 해당 영산회상도가 팔상도의 주불화로 일괄 제작되었음을 강조하고 있다.

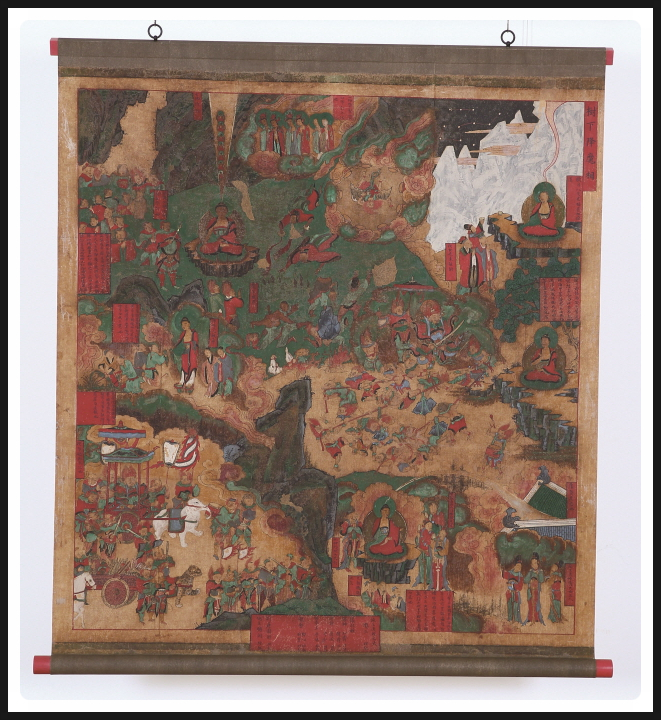

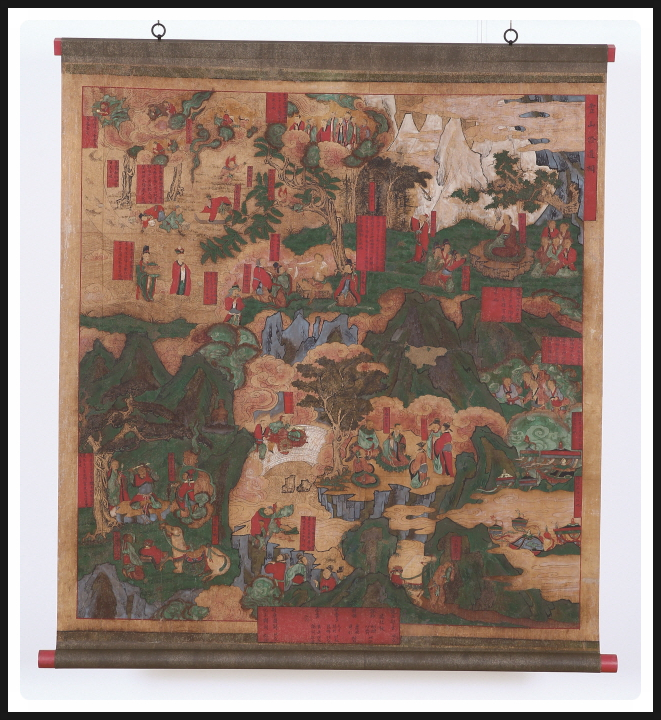

팔상도는 석가모니의 생애에서 역사적인 사건을 8개의 주제로 표현한 불화로, 팔상의 개념은 불교문화권에서 공유되었지만 이를 구성하는 각 주제와 도상, 표현 방식은 나라마다 차이가 있다. 우리나라 팔상도는 『월인석보(月印釋譜)』의 변상도에서 알 수 있듯이 조선 초기부터 ①도솔래의상(兜率來儀相), ②비람강생상(毘藍降生相), ③사문유관상(四門遊觀相), ④유성출가상(踰城出家相), ⑤설산수도상(雪山修道相), ⑥수하항마상(樹下降魔相), ⑦녹원전법상(鹿苑轉法相), ⑧쌍림열반상(雙林涅槃相)이란 팔상 개념이 명확히 정립되었다.

조선시대에는 이러한 『월인석보(月印釋譜)』의 변상도를 차용한 팔상도가 제작되다가 후기에 접어들면서 『석씨원류응화사적』이 유통되면서 이를 차용한 도상으로 구성된 새로운 형식의 팔상도가 유행하였다. 이를 대표하는 작품이 바로 순천 송광사 팔상도이며, 화기에 있는 기록을 통해 1725년(조선 영조 1)이라는 제작 연대와 의겸(義謙) 등 제작 화승을 명확히 알 수 있다.

송광사성보박물관에 보관중인 순천 송광사 영산회상도 및 팔상도는 단일 전각에 영산회상도와 팔상도를 한 세트로 일시에 조성해 봉안한 사례로는 현재 가장 이른 것으로 확인된다. 이는 석가의 일생을 불화로 시각화했던 조선시대의 독자적인 신앙 형태를 온전하게 보여준다. 무엇보다 팔상도만이 아니라 영산회상도까지 『석씨원류응화사적』의 도상을 활용하여 하나의 개념 속에 제작된 일괄 불화로서 완전함을 갖추고 있으며, 조선 후기 영산회상도의 다양성과 팔상도의 새로운 전형을 제시하였다는 점에서 의미가 크다. 또한 수화승 의겸의 지휘 하에 영산회상도를 중심으로 팔상도 각 폭이 통일된 필선과 색채로 통일성을 유지하면서 수많은 화제로 구성된 팔상의 인물들은 섬세한 필치로 묘사하고 전각, 소나무, 구름 등을 이용해 공간성만이 아니라 사건에 따른 시공간의 전환을 자연스럽게 처리하는 등 구성과 표현에 있어 예술적 가치도 뛰어나다.

|

|

순천 송광사 영산회상도 및 팔상도

순천 송광사 팔상도 쌍림열반상

순천 송광사 팔상도 ‘녹원전법상’

순천 송광사 팔상도 ‘수하항마상’

순천 송광사 팔상도 ‘설산수도상’

순천 송광사 팔상도 ‘유성출가상’

순천 송광사 팔상도 ‘사문유관상’

순천 송광사 팔상도 ‘비람강생상’

순천 송광사 팔상도의 첫번째인 '도솔래의상'

'문화재 > 국보' 카테고리의 다른 글

| 국보 (제347호) 김천 직지사 석가여래삼불회도 (0) | 2024.12.28 |

|---|---|

| 국보 (제346호) 합천 해인사 영산회상도 (0) | 2024.12.28 |

| 국보 (제344호) 밀양 영남루 (0) | 2024.05.23 |

| 국보 (제343호) 삼척 죽서루 (0) | 2024.05.15 |

| 국보 (제342호) 부안 내소사 동종 (0) | 2024.05.15 |