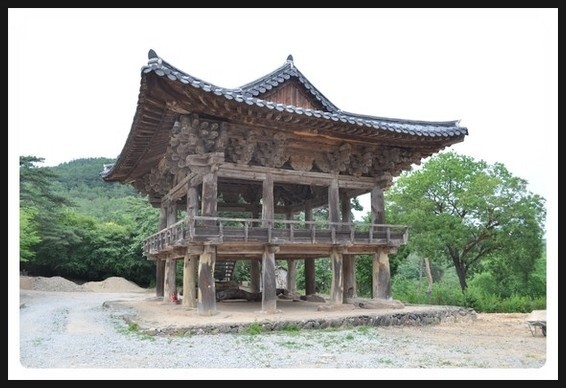

| 종 목 | 보물 (제2121호) |

| 명 칭 | 의성 대곡사 범종루 (義城 大谷寺 梵鐘樓) |

| 분 류 | 유적건조물 / 종교신앙 / 불교 / 불전 |

| 수량/면적 | 1동 |

| 지 정 일 | 2021.03.25 |

| 소 재 지 | 경상북도 의성군 대곡사길 80 (다인면) |

| 시 대 | 조선시대 |

| 소 유 자 | 대곡사 |

| 관 리 자 | 대곡사 |

| 일반설명 대곡사 중창기와 사적기를 통해 고려말 공민왕 당시의 왕사인 지공대사가 창건하였다라고 기록되어 있고, 1960년 대곡사 앞 텃밭에서 출토된 금동불상의 양식이 통일 신라후기로 추정되어 사찰의 창건 시기는 신라 말로 보는 것이 타당할 것으로 판단되며, 최소한 고려 중기 이전에 창건된 것으로 추정할 수 있다. 의성 대곡사 범종루는 〈대곡사 창건 전후 사적기〉의 기록을 통해 임진왜란과 정유재란의 병화로 전소되어 17세기 중·후반인 1644년에서 1683년 사이에 중창되었다고 전해진다. 범종루는 정면 3칸, 측면 3칸의 2층 누각 건물이다. 현존하는 누각 건축 중 17세기 전반의 것은 대부분 3칸 평면을 가지고 있고, 이후 누각 평면이 3칸에서 5칸, 7칸으로 점차 확장되어 가는 경향을 살펴볼 때 범종루는 기존에 남아 있는 누각 건축 중에서도 이른 시기인 17세기 전반의 특징을 가지는 것을 알 수 있다. 누하부 기둥은 자연곡선이 살아있는 도랑주와 민흘림의 원주로 되어 있고, 누상부 기둥은 전부 민흘림의 원주로 되어있다. 누하주에 사용된 도량주는 임란 이후 목재수급의 어려움과 조선후기 자연주의 사상과 맞물려 살림집과 사찰 등에서 많이 사용된 것으로 범종루의 중창연대인 조선 중·후기의 치목수법이 잘 나타나는 부분이라 할 수 있다. 대들보는 대개 단일부재로 쓰이는 것이 일반적인 형태이나 범종루는 동일 크기의 부재가 2단으로 걸려 있다. 이처럼 2단의 보가 쓰이는 형식은 보기 드문 사례이며 상부 보부재가 대들보 역할을 하고, 하부 보부재는 보받침 부재의 역할을 하는 것으로 판단되며, 다른 누건축을 비롯한 사찰불전에서 찾기 어려운 사례로 특징적이라 할 수 있다. 주간에도 포를 둔 다포계 양식이나 각 정칸에 화반을 사용한 점은 주로 주심포와 익공양식에서 많이 쓰이는 형식으로 다포, 주심포, 익공의 공포양식이 고루 나타나는 절충적인 건물이라 할 수 있다. 화반은 정·측면의 정칸에 올려져 상부가구를 받고 있는데 이는 상부구조를 견디기 위한 의도적 구성이며, 정·배면이 좌·우측면보다 크고 화려하게 나타난다. 공포의 첨차와 살미의 형태, 창방을 비롯한 다수 부재의 의장적 요소 등에서 조선 중·후기의 건축적 특징이 잘 남아 있다. 특히 정·측면 정칸의 주간포를 생략하고 화반을 대체하여 절충식 양식을 가지지만 기존의 절충식 다포계 건축과 차이를 가지는 점이 주목된다. 또한 현존하는 기록을 바탕으로 창건과 중창의 근거 또한 확인 할 수 있으며, 원형을 잘 보전하고 있다. 특히 의성지역의 불교사찰이 부흥하기 시작한 17세기의 양식적 변화를 잘 간직하고 있는 문화유산으로서 누각 건축의 변천과정을 살필 수 있는 충분한 가치가 있다고 판단된다. |

|

'문화재 > 보물' 카테고리의 다른 글

| 보물 (제2123호) 장성 백양사 아미타여래설법도 및 복장유물 (0) | 2023.04.13 |

|---|---|

| 보물 (제2122호) 순천 팔마비 (0) | 2023.04.13 |

| 보물 (제2120호) 공주 갑사 대웅전 (0) | 2023.04.13 |

| 보물 (제2119호) 세종 비암사 극락보전 (0) | 2023.04.13 |

| 보물 (제2118호) 지정조격 권1∼12, 23∼34 (0) | 2023.04.13 |